L’anno scorso abbiamo disertato la nostra puntuale celebrazione del #DarwinDay.

Volevamo dedicarla alla #IntelligenzaArtificiale ma all’ultimo momento abbiamo deciso di non parlarne per non aggiungere rumore al “tema dell’anno” e di rimandare la nostra riflessione all’anno successivo.

Anche quest’anno però, sfiancati dal rumore insopportabile degli evangelisti e degli apocalittici della IA, abbiamo deciso che non parleremo di Intelligenza Artificiale, ma a differenza dell’anno scorso non faremo i pigri e vireremo su un altro tema:

la guerra

Questo post verrà ripubblicato nella comunità @[email protected]Qualcuno considera la guerra come una aberrazione, ma c’è chi la vede come una componente fisiologica della natura umana, una circostanza da normalizzare, al punto da ritenerla uno strumento necessario di pressione evolutiva, così come lo è la morte di determinati individui di una specie, sia essa o meno dovuta direttamente o indirettamente dai comportamenti (o anche solo dal proliferare) della stessa specie che la subisce.

La guerra è quella fase della società in cui il conflitto armato diventa una condizione costante e quel punto di rottura in cui la complessità umana collassa sotto il peso della semplificazione estrema: “noi contro loro”. Nonostante sia generalmente diffusa la consapevolezza che la guerra distrugga ricchezze, benessere e vite, essa persiste nella storia umana come fenomeno ricorrente, tanto che la sua presenza sembra quasi inevitabile, quasi fosse una forza che spinge le società verso una forma di “temporaneo” disordine, una potatura che porta le società (almeno quelle sopravvissute) a crescere più resistenti.

Ho voluto usare il termine disordine perché la guerra può essere pensata come una forma di entropia, sia in quanto aumento del caos generale sia come perdita di informazione sociale. La guerra riduce la complessità produttiva delle società e semplifica le relazioni umane in termini di sopravvivenza: le istituzioni si comprimono, le risorse si riallocano verso la distruzione e la logica della competizione bellica prevale su quella della cooperazione.

In questo senso la guerra non è solo un evento politico o militare, ma un processo che modifica profondamente la struttura stessa della vita collettiva, dissipando l’ordine.

Potremmo guardare alla guerra come alla manifestazione sociale del secondo principio della termodinamica: se l’universo tende verso l’entropia, il disordine massimo e l’esaurimento dell’energia, la guerra ne è un eccellente acceleratore.

Sappiamo però che esiste una sorta di forza contraria: la “vita“. La “vita” infatti è un fenomeno di “negentropia“, un miracolo che consuma energia per ricreare un nuovo ordine, riportare la complessità su una scala differente ed irretire all’interno di strutture intricate la tendenza naturale al caos.

Possiamo dire quindi che la determinazione a mantenere la pace non è una semplice negazione del conflitto, ma la più avanzata forma di resistenza biologica. È lo sforzo cosciente di alcuni uomini e movimenti per mantenere alto il livello di complessità sociale, impedendo il collasso entropico della violenza. E la guerra ne è la nemesi, la vendetta che l’universo materiale, in continua caduta, ha voluto riservare alla vita, un malware che l’entropia universale utilizza per minare le basi di quella resistenza costituita dalla “vita”, un malware che in certe fasi sembrerebbe proprio inanellare una sequenza inarrestabile di vittorie.

La selezione bellicista

L’idea che la guerra possa “pulire” la società dall’assopimento è un tragico errore di prospettiva. Se la vita è resistenza all’entropia, la guerra è l’entropia che si maschera da rigenerazione. Non è un atto eroico che sveglia l’uomo, ma un trauma che lo mutila, riducendo la sua complessità a un unico istinto: la sopravvivenza violenta.

Il problema principale purtroppo non è solo nel costo immediato in vite umane, ma nell’eredità selettiva che il conflitto lascia dietro di sé. Ogni guerra agisce come un filtro che altera la composizione della popolazione futura, rendendo la pace sempre più difficile da mantenere.

In un contesto di guerra, la selezione naturale non premia i più intelligenti, i più creativi o i più empatici, ma chi sa interpretare meglio la logica del conflitto.

A sopravvivere più facilmente saranno infatti coloro che sanno navigare nel caos, chi accetta la sospensione dell’etica, la rassegnazione al controllo e chi si adatta alla gerarchia militare, spesso gli individui più istintivi e, ammettiamolo, quelli meno intelligenti.

Al contrario, chi si oppone alla guerra e rifiuta di imbracciare le armi per principio o promuove la mediazione, rischia di essere perseguitato, incarcerato e quindi più facilmente decimato. Se questi individui rappresentano la “variabile della pace” nel pool genetico e sociale, eliminarli potrebbe significare privare le generazioni future di quella specifica sensibilità.

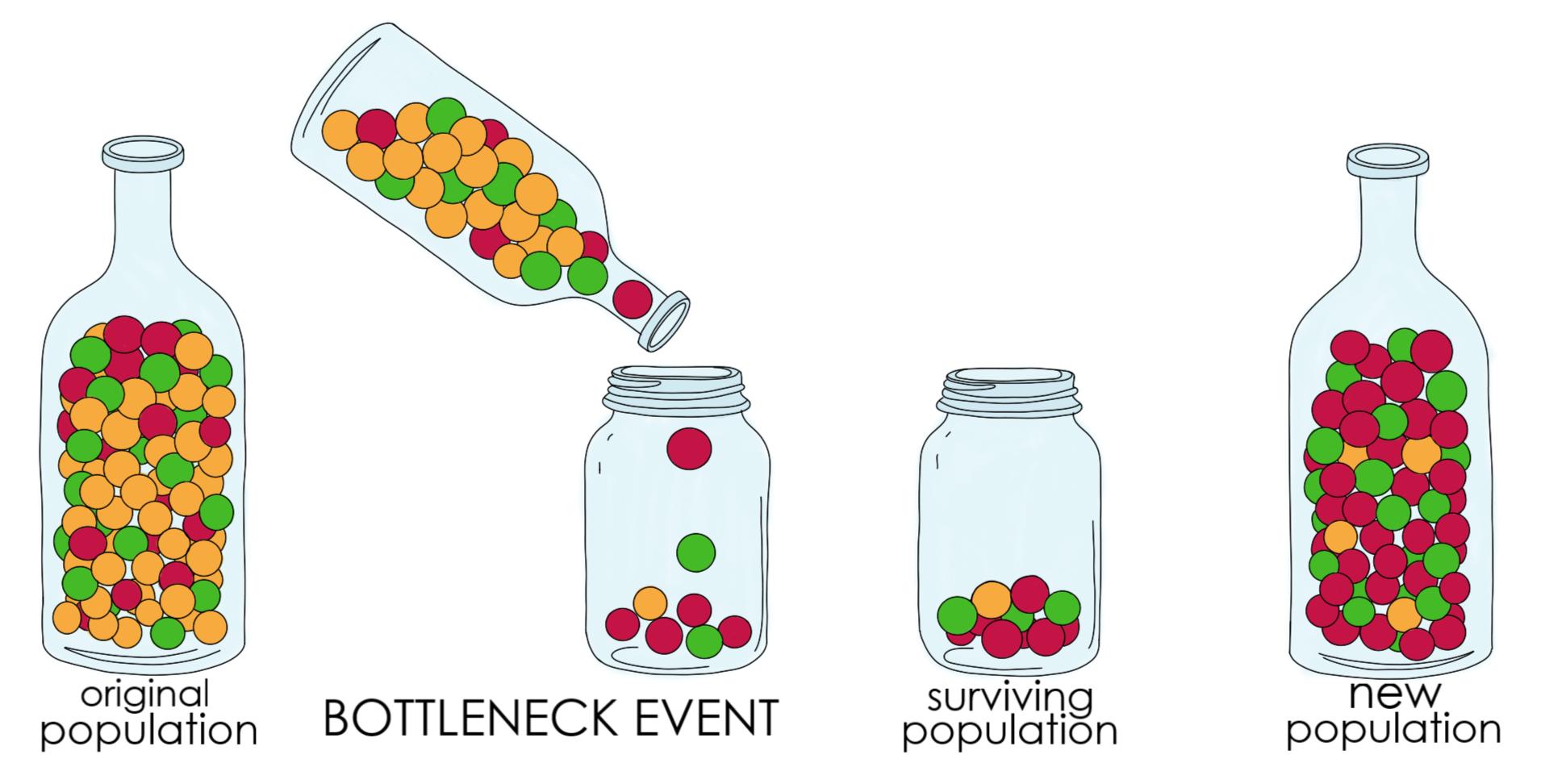

Si verifica così un collo di bottiglia evolutivo: la diversità umana viene compressa e quello che resta dopo la tempesta non è una società “rigenerata”, ma una società composta prevalentemente dai sopravvissuti a un massacro, spesso portatori di traumi o di una visione del mondo dove la forza è l’unica garanzia di sicurezza. Ecco che abbiamo selezionato i tratti adatti alla trincea, non quelli adatti alla piazza o al laboratorio.

Questa pressione selettiva inoltre non si esaurisce con la fine delle ostilità, dal momento che l’ambiente fisico e giuridico rimane “infetto” per decenni, continuando a favorire i soggetti più autoritari e a penalizzare quelli pacifici.

Sappiamo bene infatti che lo stato di diritto, una volta sospeso, non torna mai del tutto alla sua forma originale. Rimangono “scorie” legislative: poteri speciali, sorveglianza aumentata, burocrazia repressiva nata nell’emergenza.

Un fenomeno significativo è per esempio il mantenimento di truppe e il razionamento delle risorse che costringono la popolazione a vivere in una perenne “economia di scarsità” e di paura. In questo ambiente, chi invoca la libertà o pratica il pensiero critico continua a essere ancora visto come un elemento di disturbo o quantomeno un lusso che la società non può ancora permettersi.

La guerra ha quindi una “emivita” lunghissima: anche quando le armi tacciono, la struttura sociale continua a vibrare sulla frequenza del conflitto, forzando gli individui ad adattarsi a una pace che assomiglia terribilmente a una tregua armata.

Possiamo quindi affermare che ogni fallimento nel tentativo di evitare una guerra crea una predisposizione al conflitto successivo. La generazione che sopravvive infatti trasmette ai figli non solo il dolore, ma anche la diffidenza verso l’altro, alimentando nuove forme di nazionalismo e tribalismo. Inoltre sia la vittoria sia la sconfitta insegneranno con l’esempio che la prevalenza della forza è lo strumento più efficiente, determinando la selezione culturale in una direzione bellicista, dove i freni inibitori morali sono già stati erosi.

Ogni volta che permettiamo alla guerra di esplodere, stiamo letteralmente potando i rami della pace dall’albero dell’evoluzione umana. Stiamo selezionando un’umanità sempre più reattiva, meno tollerante, più stupida e più incline a risolvere la complessità con la semplificazione delle armi.

“Sirene” di guerra

No, non ci stiamo riferendo agli allarmi acustici che quando possibile precedono gli attacchi aerei o missilistici nelle città, ma proprio alle creature dalla voce seducente menzionate nell’Odissea: non c’è da stupirsi infatti se la guerra dispone di aedi e menestrelli di elevatissima qualità professionale. Del resto, se la scrittura nasce dal commercio, “la letteratura” nasce proprio dalla guerra e non solo lo fa molto tempo prima di quanto lo fece la scrittura, ma continua a farlo: con alcune mirabili eccezioni (tra cui quella della nostra letteratura italiana che nasce con un canto di amore rivolto alle creature e al loro Creatore) quasi ogni letteratura nazionale ha il proprio atto costitutivo con un’opera di celebrazione bellica.

La guerra ha determinato la più sublime cornice linguistica della nostra comunicazione: più ne siamo consapevoli, più riusciremo a comprendere quanto il racconto, l’oratoria, la poesia siano strumenti che possono essere più facilmente utilizzati da una cultura di guerra di quanto non possano essere utilizzati da una cultura della pace.

Una volta chiaro il fatto che la stessa cornice narrativa in cui ci muoviamo è fatta della stessa materia con cui è fatta la guerra, se proprio vogliamo gettare sabbia nell’ingranaggio della guerra, dobbiamo capire come far evolvere un pensiero critico che sia più “adatto” a sopravvivere rispetto alla propaganda bellica.

Nutrire la variabilità (L’antidoto alla monocoltura)

Come scrivevamo in occasione del Darwin Day del 2022, la variabilità è l’antidoto alla monocoltura endogamica: ciò che aiuta a rendere adattabile una società alle condizioni ambientali è la varietà delle diversità che la compongono: la guerra, per sua natura, è una monocoltura ideologica che richiede che tutti pensino e agiscano all’unisono. Ogni volta che riduciamo il numero di voci, che tagliamo i canali di dissenso o che omologhiamo il pensiero, stiamo preparando il terreno per il conflitto. Una società “biodiversa” è una società dove la guerra fatica a mettere radici perché esistono troppe variabili diverse da coordinare verso l’odio.

Riconoscere la “fitness” della propaganda

In occasione del nostro primo contributo dedicato al Darwin Day del 2021, parafrasando l’affermazione più famosa e più apocrifa di Darwin, abbiamo analizzato perché non è l’affermazione più vera a sopravvivere, ma quella che meglio si adatta all’ambiente”. Ebbene la propaganda bellica ha una fitness altissima e dobbiamo imparare a riconoscerla: è semplice, fa leva sulle paure ancestrali e offre soluzioni rapide. Per contrastarla, il pensiero critico non può limitarsi a essere “vero” o “intelligente”. Deve diventare attraente e condivisibile. Dobbiamo rendere la pace un’idea non solo nobile e tecnicamente più vantaggiosa, ma più affascinantee narrativamente più potente del culto della distruzione.

Evitare la trappola della polarizzazione

La polarizzazione trasforma le comunità in tribù. Come osservato in occasione del Darwin Day del 2023, quando trattiamo chi non la pensa come noi come un “bot” o un nemico, stiamo eliminando la diversità interna. Questa perdita di inibizioni nel denigrare il “divergente” è il segnale che la nostra “specie sociale” sta diventando rigida. Una specie rigida non si adatta: si spezza. E la guerra si nutre di questa rigidità.

Costruire “Nicchie Ecologiche” di dialogo

Dobbiamo creare spazi (come quelli del Fediverso di cui abbiamo parlato in termini Darwiniani nel 2024) dove le idee possano circolare senza il controllo di algoritmi che premiano il conflitto per generare profitto. Queste nicchie sono come i “mammiferi” che sopravvivono ai “dinosauri” della propaganda di stato: piccoli ecosistemi dove il pensiero critico può mutare e rafforzarsi prima di tentare la colonizzazione dello scenario globale.

La “pazienza cognitiva” come strategia di sopravvivenza

La selezione naturale richiede tempo e nessuno di noi può coglierne gli effetti, dal momento che siamo noi stessi l’effetto di essa; ma di certo non possiamo pretendere che la pace si affermi con un tweet. Occorre “pazienza” per riportare le persone verso il dominio del pensiero razionale.

Come ricordavamo nel 2023, affermare che “è più complesso di così“ non significa fare un favore al nemico, ma significa difendere il nostro sistema immunitario intellettuale.

Naturalmente dovremo iniziare a rompere i monopoli delle Big Tech (possibilmente senza sostituirli con altri monopoli), monopoli che traggono vantaggio dalla polarizzazione permanente e promuovere il pluralismo radicale e accettare che la pace richiede necessariamente la convivenza con idee che non ci piacciono.

L’Illusione della Fenice: Perché la guerra non è un motore, ma un parassita dell’innovazione

La guerra come padre di tutte le cose o almeno come parte del dipolo generativo affonda le radici nella cultura orientale e approda in Occidente con Eraclito, fino ad arrivare ai deliri proferiti dagli esponenti del nostro Futurismo antropologicamente fascista; ma nel secondo dopoguerra si è affermata una nuova esaltazione dell’economia di guerra e dei relativi investimenti in ricerca e sviluppo: la guerra come un acceleratore di innovazione del tutto eccezionale, soprattutto per lo sviluppo del capitalismo privato.

Il presunto “potere salvifico” della guerra è però un gigantesco errore statistico noto come bias del sopravvissuto. Quando guardiamo alla storia, leggiamo il resoconto di chi è rimasto in piedi per raccontarla. La narrazione dominante è un distillato di successi post-bellici che ignora sistematicamente le macerie evolutive rimaste sul campo, ma la retorica per cui “dopo la guerra tutto ricresce” nasconde il fatto che i benefici osservati non sono quasi mai il frutto diretto della violenza, ma il risultato di condizioni straordinarie che accompagnano il conflitto.

L’innovazione non deriva dalle guerre in sé, ma dall’aumento della quota di spesa destinata alla ricerca e all’innovazione. Quando il governo orienta il budget in tal senso, sia durante i conflitti, sia in tempo di pace, si osservano effetti persistenti su produttività, investimenti privati e crescita economica per decenni. La spesa per la difesa stimola l’economia perché sposta risorse verso l’innovazione e non perché la guerra sia un motore speciale di progresso tecnologico.

Non dobbiamo neanche dimenticare che chi vince impone la versione dei fatti e seleziona quali conseguenze mettere in luce, trasformando vittorie militari in leggende di rinascita e rigenerazione, mentre le specie, le culture e le tecnologie che sono state spazzate via dal conflitto non hanno voce. Noi vediamo il “progresso” della medicina o della missilistica del dopoguerra e concludiamo che la guerra sia stata la causa, dimenticando che migliaia di altri percorsi evolutivi, potenzialmente più fertili e meno sanguinosi, sono stati troncati per sempre.

In termini darwiniani, la guerra non è un “miglioramento” della specie, ma un collo di bottiglia artificiale. Riduce la variabilità globale per favorire solo quei tratti (tecnologici o sociali) utili alla distruzione. Se oggi godiamo di alcune invenzioni nate sotto i bombardamenti, è nonostante la guerra, non grazie ad essa. La guerra ha agito infatti come un setaccio brutale: quello che resta non è “il meglio”, ma semplicemente ciò che era funzionale al conflitto. La storia dei vinti e dei loro potenziali contributi al benessere umano viene semplicemente cancellata dall’equazione del progresso.

L’illusione del progresso bellico viene favorita da diversi fattori di cui il primo è (ovviamente) l’entità degli investimenti. In occasione di una guerra, gli Stati mobilitano capitali che in tempo di pace verrebbero giudicati “insostenibili” o “folli”, un’iniezione massiccia di risorse in un sistema che non deve rispondere alle leggi del mercato o del pareggio di bilancio, un doping economico che produce risultati rapidi semplicemente perché satura ogni possibile canale di ricerca con una pioggia di denaro.

Senza trascendere nel qualunquismo, se la stessa quantità di risorse fosse investita con la stessa urgenza su progetti selezionati a caso, i risultati sarebbero probabilmente superiori. La differenza è che la guerra forza la mano della politica, rendendo accettabile l’impiego di una frazione enorme del PIL per un unico scopo: la “magia della guerra” è solo un trucco, mentre la vera magia è quello che può fare l’umanità quando decide di investire seriamente in un obiettivo comune.

Il secondo fattore è sociologico e potremmo chiamarlo del “caos catalizzatore”: la guerra genera una tale confusione che le strutture rigide della società collassano. Se in tempi normali, l’innovazione è frenata da burocrazia, pregiudizi, interessi di casta e paura del cambiamento, al contrario in guerra, la paura della sconfitta diventa superiore alla paura del cambiamento: in questo modo progetti che richiederebbero dieci anni di autorizzazioni vengono realizzati in dieci settimane, norme sociali secolari vengono sospese in nome dell’emergenza.

Quei “momenti di eccezionalità” permettono anche alle soluzioni più radicali di emergere, ma questo non significa che la violenza sia necessaria, bensì che le nostre società civili sono spesso troppo rigide e incapaci di autoriformarsi senza uno shock esterno.

Se fossimo in grado di mantenere una “società aperta” e flessibile in tempo di pace, potremmo ottenere la stessa velocità di innovazione senza dover passare attraverso il trauma della dissoluzione sociale perché la guerra è sempre la via più costosa per ottenere flessibilità.

Il terzo fattore è l’emersione della diversità che nelle fasi emergenziali viene forzatamente inclusa anche contro i pregiudizi sociali del tempo: quando una società è alle corde, non può più permettersi il lusso di discriminare o emarginare le sue risorse potenziali in base a sesso, classe o etnia o a qualsiasi altra condizione a scelta.

Durante le guerre mondiali, abbiamo visto donne entrare massicciamente nell’industria e nella scienza, nativi americani essere valorizzati per la lingua che parlavano, minoranze etniche assumere ruoli di comando, e inventori eccentrici venire ascoltati dai governi. Questo “brainstorming forzato” pesca nel serbatoio della diversità che la società, nella sua pigrizia pacifica, aveva ignorato, dimenticando che la diversità è la risorsa suprema. La guerra quindi non “crea” il talento, ma smette di ostacolarlo perché ha un bisogno disperato di soluzioni: l’urgenza costringe il potere a guardare verso i margini dell’ecosistema.

Ma non serve certo uno stato di guerra per valorizzare i talenti di chi vive fuori dagli schemi o addirittura emarginata, ma basterebbe una società abbastanza intelligente e laica da capire che quelle risorse sono vitali sempre, non solo quando cadono le bombe.

Coinvolgere i “divergenti” in tempo di guerra è un atto di puro opportunismo evolutivo, ma una società veramente evoluta è quella che integra queste variabili costantemente, rendendo la propria fitness talmente alta da rendere la guerra un’opzione obsoleta e inefficiente.

Abiurare l’ingannatore

Attribuire alla guerra il merito del progresso umano è perciò come ringraziare un incendio boschivo per aver lasciato spazio a nuovi germogli: la cenere sarà anche un concime, ma il costo in termini di biodiversità e di vita cancellata è incalcolabile.

La “prevalenza della guerra” si nutre di queste bugie narrative. Smontare il mito del suo potere salvifico significa riconoscere che gli ingredienti del successo bellico, come investimenti, flessibilità e diversità, si trovano già nella nostra dispensa.

Non esiste alcun “eroismo” nella distruzione del nostro patrimonio di diversità. La vera sfida evolutiva, quella che ci distingue dai dinosauri destinati all’estinzione, è la capacità di disinnescare il meccanismo selettivo della guerra prima che diventi irreversibile.

Dobbiamo quindi imparare a usare il “metodo della guerra” (la mobilitazione totale, indiscriminata e spregiudicata delle risorse) per gli scopi della pace. Solo così potremo opporre alla tendenza entropica del conflitto una resistenza vitale, creativa e finalmente consapevole della propria forza.

La vera sfida evolutiva non è vincere la prossima guerra, ma modificare la nostra consapevolezza e renderla proattiva al punto da non aver più bisogno della guerra per sentirci innovativi, uniti o coraggiosi.

La pace non è l’assopimento dell’uomo, ma lo stato di massima attività cerebrale e sociale necessaria per gestire il conflitto senza ricorrere alla biologia della violenza. Resistere alla guerra significa proteggere la varietà del nostro futuro, impedendo che le scorie del passato diventino l’unica eredità che lasciamo a chi verrà dopo di noi.

Abbiamo quindi compreso, spero, che la pace non è uno stato di riposo, ma un processo dinamico e faticoso: è l’atto di mantenere in vita migliaia di “mutazioni” di pensiero diverse, impedendo che una sola idea, la solita idea della guerra, diventi dominante e distrugga l’intero ecosistema.

Dobbiamo smettere di pensare alla pace come a un desiderio utopico e iniziare a vederla come una necessità evolutiva. Senza diversità, senza variabilità e senza nicchie di dissenso, la nostra società è destinata al deperimento entropico.

Se la guerra è “naturale” quanto il decadimento della materia e degli organismi putrescenti, la pace è altrettanto “naturale” quanto lo è la spinta della vita a rigenerarsi, a differenziarsi e a resistere.

La capacità di elaborare un pensiero consapevole e, soprattutto, un pensiero critico è la nostra mutazione genetica più preziosa. È lo strumento che ci permette di smettere di essere spettatori passivi della nostra inevitabile estinzione e di diventare, finalmente, architetti di un ecosistema dove la varietà non è un pericolo, ma l’unica via per prolungare la nostra esistenza, la nostra sopravvivenza.

Smontare il mito richiede una comunicazione che combini dati, esempi concreti e narrazioni alternative. Non basta raccontare storie di innovazione civile per mostrare piani di riconversione riusciti e mettere in luce i costi nascosti della guerra, perché come abbiamo detto la stessa tecnica del racconto celebrativo nasce con la guerra. Alle radici della letteratura occidentale abbiamo un capolavoro come l’Iliade, scritto dai vincitori e ispirato a una guerra e ai suoi valori. E seppure subito dopo abbiamo l’Odissea, con le sue riflessioni sulla rovina della guerra (non è un caso se il primo autore della letteratura latina è uno schiavo di cultura greca trapiantato a Roma che sceglie di tradurre il ritorno di Ulisse) e, poco più tardi, la riflessione di Esiodo, resta il fatto che il racconto celebrativo della memoria condivisa premierà sempre la guerra.

Ma c’è qualcosa di più antico della letteratura, ossia la musica: l’eco ancestrale e magica della nostra sensibilità estetica. E infatti è proprio attraverso la musica, quella “pop” che l’esaltazione della pace si è diffusa tra i popoli figli del dopoguerra, sia attraverso la canzone impegnata e pacifista, sia attraverso la successiva epoca del disimpegno.

La cultura della pace passa attraverso l’educazione formale e informale: nelle scuole, nei media e nelle comunità si devono insegnare strumenti di pensiero critico, storia comparata dei conflitti e le tecniche di negoziazione e ricomposizione dei conflitti, laddove le norme sociali possono funzionare come meccanismi di controllo che sanzionano comportamenti devianti e premiano quelli cooperativi

L’educazione deve mostrare come la guerra impoverisca e come la cooperazione generi ricchezza collettiva e, soprattutto, fornire competenze pratiche per la risoluzione dei conflitti e la costruzione di istituzioni resilienti. Soprattutto l’educazione deve essere utile anche a comprendere quando sta cambiando il vento: soprattutto l’educazione deve preparare i cittadini a capire che la sorveglianza è il più sincero e certo precursore della guerra ed è per questo che la difesa della privacy e dell’anonimato, così come il contrasto a ogni forma di controllo preventivo devono essere patrimonio di qualsiasi movimento di promozione della pace!

Ma probabilmente solo la musica potrà essere la chiave con cui questi messaggi potranno transitare più facilmente e attraversare i muri delle città e quelle dei cuori.

Del resto la musica è la manifestazione più estetica della capacità della vita di invertire il disordine, è la nostra capacità di catturare il tempo attraverso il ritmo della nostra vita pulsante e, soprattutto, l’arte di intessere più voci in un’unica sinfonia!

Vuoi segnalare un errore o dare un suggerimento? Scrivici su Friendica, Twitter, Mastodon o sul gruppo telegram Comunicazione Pirata

@informapirata @scienza davvero bello!

@informapirata grazie lo condividerò dovunque